Crónicas

¿Cómo Sobrevivir a la guerrilla a los 5 años?

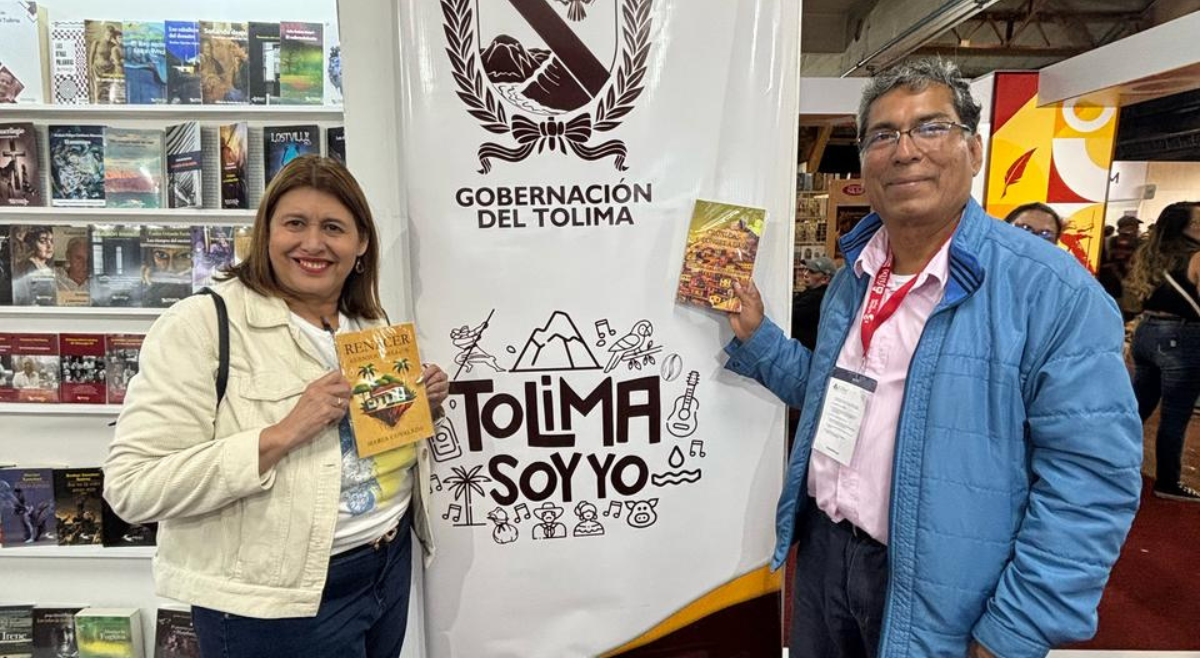

Playarrica Tolima, vista desde la casa de 'Don Pablo'.

Por Juan Sebastián Forero Cañón

¿Cómo se siente el último abrazo? ¿La última palabra? ¿El último suspiro? La muerte estuvo tan cerca aquel día que, aún después de casi dos décadas, sigo sintiendo su aliento frío sobre mi cuello. Y siento frío, un frío profundo, cuando en mi memoria resuena el sonido de los fusiles disparando contra mi casa. No morí aquella noche, pero estoy seguro de que una parte de aquel niño de cinco años sí lo hizo.

La violencia es el común denominador de un país como Colombia, donde nos arrebatan el alma y las ganas de vivir en cada esquina. Aun así, me aferro a la esperanza de que, algún día, este país herido cambiará. Pero luego recuerdo que la paz nos ha dividido más de lo que la guerra lo hizo, y me pregunto si la gente conoce realmente el significado del perdón. A veces, creo que estamos enfermizamente enamorados del odio.

La historia de esta tierra, la del “sagrado corazón”, está escrita con rencor, apatía y crueldad. Entre secuestros, muertos y desplazados, parece que en este país duele más perder un partido de fútbol que perder a los suyos.

Apartado 1

Los cuentos no son como me los enseñaste abuelo

¿Abuelo, recuerdas cómo empezaban los cuentos que me contabas cuando era niño? Siempre dentro de un reino mágico, gobernado por una realeza. Me decías que esas historias casi siempre trataban de amor, de un príncipe que se enamoraba de una mujer a quien conoció en extrañas circunstancias, como si el destino —o quizás tú, que tejías historias para mí— la hubiera puesto en su camino. Antes de estar juntos para siempre, debían enfrentar mil batallas, pero nunca, ninguno de los dos, salía derrotado. Porque en los cuentos, abuelo, los protagonistas jamás pierden ni mueren.

Recuerdo que al final, ambos terminaban casándose en una ceremonia grandiosa, rodeados de alegría, criaturas mágicas y una eterna felicidad primaveral. Historia cliché, abuelo. Historia repetida. Historia insípida. Que me cuenten otros cuentos, porque al amor ya ni le creo.

Abuelo, he muerto dos veces en mi vida. La primera, cuando la guerra me tomó en sus brazos y no me arrulló, solo me lanzó contra la infamia del mundo y me cacheteó con la realidad de haber nacido en un país roto por la guerrilla, la corrupción y el abandono del Estado. Morí ese día y sobreviví. Pero años más tarde, como aquel príncipe, conocí el amor por primera vez. Entregué mi corazón, mi cuerpo y mi alma a una mujer que parecía ser lo esperado de lo inesperado. Y al final, nada terminó como en tus cuentos. El amor me soltó al precipicio de la locura y morí por segunda vez. Aún no estoy seguro, abuelo, si sobreviví o si sigo atrapado en el purgatorio. Lo curioso es que esta historia se trata de guerra, no de amor; así que lo segundo no viene al caso.

Y si hay dos cosas de los cuentos mágicos que no pueden ajustarse a Colombia, son estas: primero, un reino encantado. La violencia borró el hechizo de los bosques y los campos; ya no se puede merodear entre las montañas sin temor, porque el monstruo de los fusiles acecha en la sombra, listo para arrebatarnos la vida o, peor aún, condenarnos a un destino peor que la muerte: ser convertidos en hombres semimuertos, errantes entre ejércitos sanguinarios. No quiero eso, abuelo. No quiero que el monstruo nos lleve, ni a ti ni a mí.

¿Y sabes qué otra cosa no encaja en los cuentos? Tus historias de amor, abuelo. O al menos yo dejé de creer que el amor es el antídoto de todos los males. Al contrario, es el veneno que corroe las entrañas, la ilusión que jamás llega, el beso que deja las cicatrices más profundas en el alma. En el 2001, la guerra me arrebató la inocencia a los 5 años. Y en el 2019, el amor me robó la esperanza a los 23. Pero de nuevo, me dejé llevar, esto no es una historia de amor.

Abuelo, ¿recuerdas que Playarrica no era precisamente un castillo rodeado de magia y hermosas llanuras? Más bien, era como tantos pueblos tolimenses: pequeño, lleno de campesinos maravillosos que trabajan codo a codo con la tierra para sobrevivir, y sofocado por un calor infernal que no solo derrite el pavimento, sino también las ideas en la cabeza, que caen como plastilina burbujeante. Quizá lo más parecido que tenía a los reinos de los cuentos era su lejanía y el pésimo estado de la carretera. Llegar desde la capital musical toma alrededor de seis horas (eso, si la vía está en “buen estado”). Después de Rovira, la carretera se transforma en una trocha que quiebra las montañas polvorientas, y el bus comienza una danza temeraria, tambaleándose de un lado a otro: a la izquierda, el abismo que desemboca en las torrenciales aguas del río Cucuana; a la derecha, la peña de la montaña, tapizada con millones de ramas y hojas que, con cada sacudida, parecen darle una “chóquela” al bus.

En ese camino solo cabe un vehículo a la vez, así que cuando dos se cruzan, uno debe arrimarse contra la roca y el otro asomarse peligrosamente al borde del abismo, en un tenso intercambio de confianza y destreza. A unas dos horas de trayecto, aparece un gran derrumbe que lleva años sin ser reparado. En días de sol, la tierra se compacta, la carretera reaparece y los vehículos pasan sin dificultad. Pero en época de lluvias torrenciales, el suelo se convierte en un lodazal traicionero, la vía desaparece y la única opción es un trasbordo. El bus que sale de Ibagué deja a los viajeros antes del derrumbe; luego, cada pasajero debe bajarse, cargar sus maletas, cajas, bultos de frutas y verduras, animalitos de finca o cualquier cosa que lleve consigo, y cruzar a pie el fango, esquivando el peligro de que la montaña se desmorone en cualquier momento. Al otro lado, otro bus los espera para llevarlos finalmente a su destino… eso sí, con barro hasta la coronilla.

Y así transcurren la mayoría de los kilómetros de esa pulverulenta y abandonada vía, abuelo. ¿Recuerdas que cuando quiere portarse bien nos deja llegar al pueblo sin problemas? Pero cuando entra en su época de rebeldía, hace enfurecer al Cucuana, que se lleva partes de la carretera y nos obliga a hacer dos o tres trasbordos, a cruzar el río, a meternos al lodo y a vivir con el constante miedo de que, con un paso en falso o un vaivén traicionero, el bus termine cayendo al precipicio.

El tiempo avanza dentro del bus, y poco a poco nos acostumbramos a la asfixia de los dos colosos que lo rodean: dos gigantes verdes que nos escoltan durante todo el trayecto, las febriles montañas que custodian al viajero como si fueran los guardianes de las lejanas tierras de Playarrica. Siempre he creído, abuelo, que hay un portal de teletransportación en el último tramo de la carretera, porque en un giro cerrado hacia la izquierda, de repente, lo que se ve por la ventana ya no es el río ni la peña, sino casas, casitas de pueblo, algunas de madera, otras de bahareque, y las más nuevas de cemento, con fachadas maquilladas con colores impuestos por una intervención de la gobernación. Parece más un intento burdo de embellecer heridas de guerra que jamás sanarán. La trocha desaparece y en su lugar aparece un viejo asfalto, remendado con cuadros gigantes, uno tras otro, como un camino de cicatrices mal cerradas.

A la entrada, nos recibe un letrero de lata que dice: “Bienvenido al corregimiento de Playarrica, inspección del municipio de San Antonio”. ¿Playarrica? ¿O Playa Rica? El nombre correcto es el primero, con doble “r” y sin separación, pero a mí me gusta escribirlo con espacio, para poder llamarlo de cariño “Playa”. Porque su nombre esconde dos mentiras: el pueblo no tiene playa y tampoco es rico. Un poco más allá, una cicatriz abierta marca la tierra: donde alguna vez estuvo la estación de gasolina, ahora solo quedan escombros, el recuerdo de una avalancha que, hace una década, arrasó con todo a su paso. A veces creo que el pueblo está maldito: sobrevivió a tres tomas guerrilleras y, cuando intentaba reconstruirse después de la guerra, la naturaleza le cercenó otra parte, dejándolo con heridas que aún supuran. Como si un oscuro relato de Edgar Allan Poe cobrara vida aquí, donde la miseria y el dolor cubren el lugar como un cuervo insaciable que, día a día, carcome los ojos de sus habitantes.

Disculpa, abuelo… tal vez exageré.

Playa no es más grande que un barrio pequeño de Ibagué. Tiene dos vías principales, conocidas popularmente como la calle de encima y la calle de abajo. Lo sé, no se esforzaron mucho en ponerles nombre.

Abuelo, me gusta la calle de encima porque es la vía principal. Recorre el pueblo desde la entrada, atraviesa el centro, donde están las panaderías, cafeterías, tiendas y hoteles, y luego sigue hacia Pueblo Nuevo, una especie de semi-barrio que ocupa la otra mitad del pueblo. Más adelante, desemboca en el Colegio Pablo VI, donde tú, abuelo, fuiste rector. De ahí en adelante, el camino se extiende hasta Roncesvalles, Tolima.

La calle de abajo es más corta. ¿Recuerdas que comienza en la escuelita del pueblo y luego cruza por la cancha principal? Hoy es un polideportivo que tiene al lado la plaza de mercado, y justo en diagonal, la iglesia San Pedro Claver, reconocida por su alta torre de campanas y por ser el epicentro de la oración en el pueblo. Debajo de la iglesia, el camino se bifurca en dos destinos opuestos: uno lleva a las frías aguas del Río Cucuana, y el otro, al cementerio, ubicado en lo alto de una montaña desde donde se pueden ver los colosos verdes, el caudal del río y la silueta del pueblo. La calle de abajo termina uniéndose con la calle de encima, en un punto donde hay un parque infantil con unas letras de concreto que forman la frase “I Love Playarrica”, como si fuera una curita sobre un corazón herido por la devastación.

Unos metros antes de esa unión, yace un enorme fósil abandonado a su suerte, olvidado por el Estado, como un mal recuerdo que uno quisiera enterrar en las tumbas del exilio y no dejar salir jamás. Las ruinas de lo que alguna vez fue un poderoso cuartel de la Policía hoy no son más que un monumento a la devastación que puede causar un cilindro bomba. Las cicatrices de la guerra siguen marcadas en las fachadas de algunas casas, donde las balas de la guerrilla quedaron incrustadas junto a los casquillos de la punto 12 del avión fantasma del Ejército.

Los recuerdos se parecen bastante a las balas: se alojan en lo más profundo del alma, hacen metástasis como un cáncer que nos corroe, pero no nos mata… aunque tampoco nos deja vivir.

Apartado 2

¿Papá, nos vamos a morir?

Playarrica Tolima, 16 de junio del 2001, 5:00 PM

Un carro rojo, con pedales de hierro en su interior y un volante negro que alojaba unas pilas diminutas, daba energía a pequeños bombillos amarillos que simulaban ser los faros de un coche real. Era el juguete favorito de un niño rubio de ojos azules, cuya edad no pasaba de los cinco años.

El sol comenzaba a esconderse tras las montañas verdes que rodeaban el río Cucuana, mientras una gran cantidad de personas se reunía en la cancha principal. Los gritos y el bullicio avivaban una clásica tarde de sábado, llena de fútbol, entusiasmo y goles.

José Vicente Cañón, o como lo llamaban en el pueblo “Nené”, y en casa “Jota”, jugaba de delantero en uno de los equipos que disputaban el glorioso premio de una bolsa de pan y un litro de gaseosa.

El partido iba 2-1, y el equipo de Jota estaba perdiendo. Pero el destino, caprichoso como siempre, se coló en la jugada. Un saque rápido del arquero envió la pelota al centro del campo. Entre regates torpes y gambetas improvisadas, el balón se elevó en el aire y cayó con fuerza sobre la cabeza de uno de los amigos de Jota, quien lo bajó con destreza y, sin perder tiempo, lo pasó a otro compañero que corría más adelante. Este último, con zapatos deshilachados por el tiempo, pero curtidos por los millones de partidos jugados, golpeó el balón con fuerza hacia un pequeño espacio en la parte superior derecha del arco.

El portero rival vio tarde la amenaza. Su reacción no fue lo suficientemente rápida para detener aquel “riflonazo” que se acercaba a la velocidad del rayo y terminó estrellándose sin piedad en la red blanca.

¡Gol!

El marcador se empataba 2-2. Una final digna de los más altos campeonatos mundiales. La tensión se dibujaba en los rostros sudorosos y polvorientos de aquellos muchachos que, en esa cancha de cemento, se jugaban la vida.

El partido continuó.

El arquero rival sacó en corto, y un jugador cercano tomó el balón. Inmediatamente, emprendió la carrera hacia la mitad del campo. Elevó la pelota con una gambeta y la dejó caer en el pecho del compañero que estaba más adelante. Este la bajó con maestría y aceleró como un tren desbocado.

Se libró de uno.

Esquivó a otro.

Golpeó el balón hacia un lado para evadir un defensa.

Jota corrió desesperado para arrebatárselo, pero la velocidad del rival fue imparable. Como un guerrero lanzando su golpe final, aquel jugador cargó la pierna y disparó con la potencia de un toro en embestida.

El balón no se elevó mucho, pero su destino estaba trazado. Como un cometa ardiente, atravesó el aire y se incrustó en la red.

El equipo contrario celebró la victoria.

Jota y sus compañeros sintieron ese sabor amargo en la boca, una mezcla de cansancio, falta de aire y derrota.

Pero, en realidad, nadie había perdido. Nadie había ganado.

Al final, todos se sentaron juntos en las gradas de la cancha. La bolsa de pan y la gaseosa alcanzaron para ambos equipos; al fin y al cabo, no eran más que amigos del colegio, soñando con ser los próximos Messi o Ronaldinho.

Jota se quitó los zapatos y las medias empapadas de sudor, dejando que sus pies respiraran. Se despidió de sus espartanos y, como siempre, quedaron en verse dentro de ocho días para jugar otro partido por una gaseosa con pan.

La casa de Jota quedaba justo frente a la cancha, en una esquina junto a un estrecho callejón al que todos llamaban “La Bajadita”, un atajo entre la calle de abajo y la de encima.

Era una casa de pueblo en toda regla: de madera, con tejas de zinc y un color verde olivo desvaído por el tiempo. En la planta baja, la única parte construida en concreto, unos portones de madera daban acceso a los locales comerciales. A un costado, el patio albergaba un enorme tanque de cemento que servía de lavadero, y al fondo, solitario, el único baño de la casa.

Una escalera de madera conducía al segundo piso, donde vivían Jota; su padre, José Vicente, mejor conocido como el Profe; su madre, Flor; su sobrina, Eneida (sí, como las narraciones de Virgilio); y un niño rubio de ojos claros llamado Juan. Su sobrino.

Jota entró en la casa, donde su padre, José Vicente, y su madre, Flor, estaban viendo televisión. Juan, el niño rubio de ojos claros, jugaba con su carro rojo, pedaleando de un lado a otro. Eneida, por su parte, trabajaba unos cuantos bloques más arriba como operadora de Telecom.

El sol ya se había ocultado, y la noche reclamaba su dominio sobre el día. Jota acababa de salir de bañarse cuando escuchó un golpe en la puerta. Con pasos lentos se acercó al portón de madera, retiró el pasador de metal incrustado en la madera y abrió los portones de par en par. Del otro lado, uno de sus amigos, con quien había estado jugando fútbol horas antes, lo esperaba. Su mirada era perpleja, y su rostro estaba pálido, claramente nervioso.

“¡La guerrilla se metió, Nené!” le susurró, “Mire, están descargando los cilindros en la cancha.”

Jota salió de la casa, sin decir una palabra, y caminó unos pasos hacia la cancha. Ahí estaban, sujetos camuflados, armados con fusiles, descargando cilindros y amontonándolos en el mismo campo donde minutos antes había jugado al fútbol.

“¡Saqué a su familia de la casa y llévelos donde don Pablo! Allá se va a reunir mucha gente. Pasen la noche allá,” le aconsejó su amigo.

La tienda de don Pablo estaba a media cuadra más arriba. Era un lugar conocido en el pueblo, con unos sótanos donde las personas podían refugiarse.

Jota subió rápido al segundo piso de la casa, donde estaba su familia. Su rostro reflejaba una noticia difícil de explicar. ¿Cómo decirles que la guerrilla estaba en el pueblo? Las madres, siempre tan sabias y conocedoras de sus hijos, pueden saber fácilmente que algo no está bien solo mirando la expresión del rostro de un hijo. Doña Flor lo miró, y en cuanto vio su expresión, entendió que algo grave ocurría. Jota, finalmente, soltó: “Ma, hay que irnos, la guerrilla está en la cancha.”

Doña Flor se asomó al balcón y, al ver lo que estaba sucediendo, no pudo decir palabra alguna. No hay mucho que decir en esa situación.

Pasaban las siete de la noche cuando la familia discutía apresuradamente sobre el lugar más seguro para pasar la noche. De repente, una ráfaga de metralleta proveniente de las montañas del río Cucuana hizo temblar el aire, y los disparos impactaron contra el pueblo. Un silencio sepulcral cayó sobre la casa. La experiencia de Jota y su familia les decía que era inminente una toma guerrillera. Sabían que lo que quedaba de esa noche de sábado, y tal vez la madrugada del domingo, iba a ser una lucha a muerte entre dos bandos.

Desde la garita, situada en la calle de encima, en pleno centro del pueblo, se oyeron más disparos. La garita, rodeada de bultos de arena que servían de escudo ante las balas, resguardaba a los seis policías que se encontraban allí.

La policía respondió fuego contra fuego, iniciando, sin saberlo, la batalla con el frente 21 de las FARC, quienes, como bandoleros furiosos, disparaban desde las alturas con una furia encarnizada.

En la casa, el pánico se apoderó de todos. El mayor miedo era que una bala atravesara las paredes de madera o el techo de Zinc, y encontrara un destino fatal en cualquiera de ellos: Jota, Vicente, Flor, o incluso Juan. En el comedor, el mueble negro de madera gruesa era lo único que tenían a mano. No era el mejor refugio, pero no había tiempo para buscar algo más. Todos se tiraron boca abajo, acurrucándose en silencio bajo la protección mínima que ofrecía el comedor. En sus corazones, oraciones calladas ascendían al cielo, pidiendo clemencia, implorando por sus vidas.

Los disparos de fusiles y metralletas retumbaban en todo el pueblo, llenando el aire con la furia del conflicto. A lo lejos, el sonido de una aeronave rompió la tensión. La caballería pesada había llegado para reforzar a los policías: un avión de guerra AC-47T, un monstruo de metal armado con metralletas Gatling GAU-19, conocido por su capacidad letal, planeaba sobre los cielos oscuros como un ángel de la muerte. Desde las alturas, desató el infierno sobre el pueblo. Las balas caían sin cesar, golpeando los techos de las casas, rompiendo postes de energía, desgarrando el cemento de las carreteras y reduciendo a cenizas todo lo que tocaban. El rugido de las metralletas era la trompeta de los jinetes.

Nadie, ni la guerrilla ni el ejército, se detuvo a pensar en las vidas inocentes que se perdían esa noche. Los niños, los ancianos, los campesinos con sus manos arrugadas por el trabajo de la tierra, una madre abrazando a su hijo, un padre que solo quería darles un futuro. En medio de la crueldad de la guerra, la ideología no importaba. La guerra no distingue entre izquierda, derecha, o centro. Nos asesinó a todos por igual. La violencia no respeta creencias ni lealtades; cuando se desata, todo lo que toca es igual de destruido. Al final, guerrilleros y soldados, por un momento, eran lo mismo: ejecutores de una destrucción que no conoce fronteras.

El avión fantasma continuó su retorcida danza sobre el pueblo durante unos 20 minutos, haciendo múltiples pasadas, descargando su plomo infernal sobre todo lo que encontraba a su paso. A las 7:50 PM, finalmente se retiró, dejando atrás un paisaje de destrucción, miedo y muerte, como si la misma esencia de la guerra se hubiera impregnado en el aire. Jota, Vicente, Flor y Juan, salieron de debajo del comedor, como almas desesperadas, corriendo hacia el primer piso para salir de la casa y dirigirse al refugio de don Pablo. Sin embargo, el destino, como un cruel juego de manos del universo, los alcanzó justo cuando estaban en la calle. Los disparos comenzaron de nuevo, más cercanos, más intensos, y esta vez, sin ningún refugio cerca, con solo la fe como armadura, la familia buscó protección en casa de los vecinos, los conocidos “Colachos”.

La puerta se abrió rápidamente, y los recibieron con la misma calidez que uno da a los propios en tiempos de tormenta. Fue una noche amarga, llena de miedo, pero también de solidaridad. En medio de ese caos, la mente de Juan comenzó a absorber imágenes que nunca olvidaría, a quedar marcada por la tragedia que se desataba afuera. Dentro de la casa, encontraron un cuarto con dos camas, una a cada lado. Desde el techo colgaba un bombillo, un benjamín que oscilaba suavemente, balanceándose con el movimiento del cable, proyectando sombras y luces que se alternaban, haciendo que el cuarto se iluminara y oscureciera al ritmo de la tensión.

En una de las camas, un hombre estaba arrodillado, abrazando a sus dos hijas. La angustia de la situación se reflejaba en su rostro, pero una de las niñas, ajena al peligro, miraba al padre con una calma desconcertante, completamente ajena al mundo caótico y mortal fuera de las paredes. Y en un susurro, su voz, como un eco de inocencia, rompió el silencio de la habitación. “¿Papá, nos vamos a morir?”

Apartado 3

¿Papel periódico en los oídos?

Playa Rica Tolima, 16 de junio del 2001, 11:00 PM

Cuando me senté a escribir, no tenía la menor idea de cómo plasmar esa sensación. ¿Cómo juntar las palabras suficientes para hacerle justicia al sonido de las metralletas que no cesan, que rugen sin descanso durante horas? En la televisión y en el cine todo parece más sencillo: el sonido de los disparos es un efecto, un recurso que se utiliza para crear tensión. Pero, en las letras, la tarea es mucho más ardua. ¿Cómo traducir esa sensación al papel? El retumbar de las armas, el eco de las explosiones, las paredes que tiemban… todo eso no tiene equivalente exacto en palabras. Podrías intentar describirlo, pero nunca será lo mismo que estar allí, con las manos temblando y el cuerpo agazapado, escuchando cómo las balas rebotan a través de las paredes, como si todo fuera un escenario de pesadilla del que no puedes escapar.

Una cosa es ver una película de guerra y sentirte removido por los efectos visuales, la sangre derramada, el ruido de las explosiones o los héroes invencibles enfrentando la muerte con una actitud desafiante. Pero otra cosa es estar en medio de todo eso, encerrado en una casa de concreto, a punto de ser atravesado por una bala que no te pertenece, sintiendo la muerte acechando y el silencio de quienes te acompañan, un silencio que es más desgarrador que cualquier otro ruido. En esa quietud, no hay más que pensamientos de oración, susurros invisibles de súplicas a un Dios lejano, mientras fuera, los hombres se devoran unos a otros, y las horas se vuelven eternas.

No hay palabras suficientes para describir el terror de estar escondido, en total oscuridad, bajo una cama, con otras seis personas acurrucadas a tu lado, esperando que no llegue el impacto fatal, rogando por sobrevivir, pidiendo que esa bala no atraviese el cuerpo, que no rompa una pierna, un brazo, un cráneo. Cada respiración, cada segundo, es una eternidad en esa vulnerabilidad.

La noche alcanzaba su clímax, no solo en el tiempo, sino en el miedo que se palpitaba en el aire. Los minutos se alargaban como si estuvieran suspendidos en un vacío, abrazando la incertidumbre. Era como el ciego que avanza confiando en los pasos de su lazarillo, sin saber qué lo rodea, solo siguiendo la guía de algo o alguien, pero sin poder ver la salida. Los pocos policías que quedaban en la garita se entregaban a su lucha con lo que podían, sus cuerpos temblando bajo el peso de la responsabilidad, mientras las balas silbaban a su alrededor.

Ellos solo tenían fe, esa fe inquebrantable de que quizás, solo quizás, sobrevivirían a la tormenta. Una caja de municiones, suficiente para unos cuantos disparos de sus fusiles Galil, y algo de recarga para las pistolas 9 mm que apenas daban para repeler los ataques de los guerrilleros. Estaban rodeados, atrapados entre las paredes de la garita y los túneles subterráneos, esos recovecos que servían de refugio, pero que no les garantizaban más que un alivio temporal. El sonido de las metralletas, las explosiones de granadas, todo eso se sumaba a la sensación de estar en un eterno acantilado, a punto de caer, con cada bala que rozaba el aire.

Jota, al abrir la puerta, se encontró con su amigo, quien parecía haber corrido kilómetros entre calles desoladas, con el miedo impregnado en su rostro. Sin embargo, las palabras que le dijo lo dejaron mudo, como si el impacto de lo que escuchaba le hubiese robado la capacidad de reaccionar. “Hermano, dígale a toda esa gente que está adentro que la guerrilla va a volar el puesto de policía. Ya están cargando los cilindros, entonces que busquen donde meterse porque de que lo vuelan, lo vuelan.”

El mundo de Jota se detuvo. Quiso decir algo, pero solo logró un “gracias” desganado, esa clase de agradecimiento que se da cuando ya no hay esperanza, cuando las palabras se vacían de significado. Era como esas veces en que el médico, tras salir del quirófano, te mira con cara de tristeza y te dice que tu ser querido ha partido, y tú, atónito, le agradeces como si nada importara.

La noticia que su amigo le traía no era solo una amenaza; era una sentencia. La guerrilla planeaba volar el cuartel, y Jota, con su familia estaban escondidos en una casa de concreto viejo, a no más de tres cuadras de distancia de donde estaba ubicado el edificio a bombardear. La muerte sonrió, era posible cobrar almas inocentes de una manera fácil. Raptarle una que otra alma a Dios es satisfactorio hasta para la misma parca; que solo tendría que sentarse a ver como los cilindros explotaban mientras todo alrededor se incineraba o salía volando por la onda expansiva. Jota no lo dijo, no lo pensó, no lo contempló, pero en el fondo, en alguna parte de una idea pesimista, era consciente que Dios esa noche, había abandonado Playa.

Jota entró a la habitación donde estaban sus vecinos y su familia. Les dio la noticia de la manera más calmada que su mente divagante y asustada le permitió. No hubo una respuesta, nadie murmuró, nadie opinó. Nadie sabía cuál era la respuesta correcta, ni siquiera sabían si existía realmente una posibilidad de acertar una respuesta. Si se quedaban corrían el riesgo de que la explosión tumbara parte de la casa y los matara o los dejara mal heridos, o, si tomaban la decisión de irse, correrían el riesgo de que una bala les interrumpiera el paso. Fuese cual fuese la decisión, algo debían arriesgar.

Decidieron exponerse, correr media cuadra más arriba para llegar a la casa de Don Pablo, donde estaban otras personas refugiadas, entre esas Eneida. Sí, como la Eneida de Virgilio, ya lo había dicho. Tomaron las pocas pertenencias que pudieron, uno que otro vívere, sacos y cobijas para pasar la madrugada, se armaron de fe, se encomendaron al altísimo, y abrieron la puerta, pero el avión fantasma había regresado con sus jinetes, invocando de nuevo el tártaro, dejando caer sus toneladas de balas sobre un pueblo ya herido, sangrante y asustado.

Jota, su familia y los vecinos se refugiaron de nuevo en la habitación, escuchando claramente sobre sus cabezas las balas de las metrallas del avión impactando sobre la plancha de concreto de la casa, mientras afuera los ruidos de los fusiles se incrementaron, la guerrilla y la policía estaban decididos a acabarse a todo costo, lo que hizo que el conflicto se elevara a tal punto que la guerrilla tomó la decisión de no esperar más y volar el puesto de policía, a ver si de esa manera podían bajar la moral de sus enemigos y tomarse el pueblo como reclamo de la lucha revolucionaria que impartía el frente 21 de las FARC.

En la casa, el ambiente no era el mejor; todos estaban en un colapso nervioso porque la opción de salir a refugiarse en otro lado ya no era viable. Solo quedaba quedarse allí y esperar que todo estuviera bien. El ruido de las armas estaba elevado al mil por ciento, ya casi no se podía hablar porque el sonido era estridente. Jota recordó que en su preparación como soldado, cuando prestó servicio en Tolemaida, le enseñaron que, para aislar el sonido de las balas, se debía mojar papel periódico, hacerlo bolita y ponerlo en los oídos. Se paró de la silla y empezó a buscar en todo lado papel periódico, en algún lugar de esa casa debía haber, aunque sea una esquela. En un cajón olvidado, bajo millares de cachivaches, encontró una pequeña hoja de una noticia de un periódico viejo, la mojó en el lavaplatos de la cocina y corrió de nuevo a la habitación, tomó a su sobrino Juan, lo sentó en la cama y le puso papel mojado en sus oídos, para que uno, ya no escuchara más las balas, y dos, cuando el puesto fuese bombardeado, el ruido de la explosión no dañara sus oídos.

Jota se puso también papel en los oídos, y le dio a sus familiares y vecinos bolitas para que se protegieran.

Corría más de la medianoche, los guerrilleros distraían a los policías disparándoles desde la montaña, mientras otro grupo estaba cargando los cilindros dentro y fuera de la construcción del puesto de policía. Acercándose la una de la mañana detonaron las cargas. Lo que alguna vez fue un coloso edificio de tres pisos, con paredes de concreto reforzadas, un sótano, habitaciones, salas de estudio y una armería, se redujo a un esqueleto fracturado y calcinado, cuyos restos se esparcieron a lo largo y ancho del pueblo, cubriendo de sangre blanca todo a su alrededor. La explosión hizo retumbar el suelo como un temblor de escala media. Su potencia no sólo bastó para dañar la estructura vital del puesto de policía, sino que voló en pedazos las casas que tenía a sus dos costados. Nadie lloró, nadie gritó. Cuando la muerte está tan cerca que se puede escuchar la hoz cegando almas, el silencio es la única defensa.

Apartado 4

Tío, cuéntame un cuento.

Playa Rica Tolima, 17 de junio del 2001, 7:00 AM

La noche anterior había terminado. Medio pueblo estaba literalmente en el piso, no solo por la moral que estaba totalmente destruida, sino por las casas y estructuras que yacían moribundas en el suelo. La explosión de los cilindros había dejado una gran cicatriz a la que tomaría años curar las secuelas. Cuerpos de guerrilleros que habían perdido la batalla estaban tirados como parte de la escenografía. Los policías estaban refugiados en la garita. Todos intactos, sin ninguna baja, eso sí, cansados, casi sordos, con miedo, sucios, y al borde de un infarto. Ya no sonaban metralletas, ni fusiles, ni pistolas. No había rastro de música de guerra, como si alguien le hubiera quitado el sonido al ambiente. Sólo se escuchaba el canto de los pájaros y el agua del río Cucuana que corría libremente al fondo del pueblo.

Jota, Vicente, Flor y Juan habían sobrevivido. La casa donde estaban resistió sin problema el abrazo de la explosión. Todos en la casa estaban bien. Jota y Juan estaban durmiendo en un colchón que tiraron en una cochera que formaba una casita de concreto ubicada en el patio al fondo de la casa, donde en épocas de abundancia, criaban a los marranos. Flor y Vicente durmieron en la habitación, pero ya estaban despiertos y tomando un tinto mañanero. Alguien golpeó la puerta de la casa, y parece que tenía afán, porque su golpeteo era repetido y fuerte. Flor abrió la puerta, era un alto mando de la guerrilla que traía dos hombres cargando un herido, y exigía que lo dejaran entrar para atender a su camarada caído en combate. Flor, sin más remedio, los dejó entrar y les ofreció, junto a los vecinos, hospitalidad para su problema y un tinto caliente. Un miedo creciente estaba en la cabeza de Flor, la guerrilla solía llevarse muchachos jóvenes para sus filas, por lo que disimuladamente fue hasta el patio trasero, entró a la cochera y despertó a su hijo Jota y su nieto Juan, los llevó con afán hacia la habitación y los escondió tras una puerta grande de madera, tapándolos con una gruesa cobija. Luego salió como si nada, hacia el lugar donde estaban los guerrilleros, que hablaban con tranquilidad con los demás huéspedes de la casa, mientras atendían la necesidad de salud de su colega.

La cobija cumplió con satisfacción su labor de mantener caliente a quien la porte, por lo que era de esperarse que la temperatura bajo ella aumentara, lo que llevaba a Juan a intentar salir de allí para huir del calor. Jota, para intentar calmarlo y evitar que se saliera, lo sentó en sus piernas y empezó a narrarle todo lo que había pasado, y lo que estaba pasando, de una forma que Juan, a sus escasos cinco años, pudiera comprender.

“¿Recuerdas los cuentos que mi papá y mi mamá te dicen antes de dormir?”, le dijo Jota. Juan solo le respondió con un seco sí.

“Bueno, pues estamos en uno de esos cuentos sin cuento que te gusta escuchar, afuera está el lobo, y nosotros somos como las ovejas que el lobo quiere, y esta cobija que nos está tapando es mágica, nos hace invisibles para que el lobo no pueda encontrarnos, pero si tú te sales, la magia ya no funcionará y el lobo te va a encontrar y te va a llevar. ¿Quieres que el lobo te encuentre?”,

“No, no quiero”, le replicó Juan con una voz tímida.

“Entonces debes quedarte muy quieto, mientras el lobo se va, para que luego podamos salir y juguemos un rato.”

Juan se quedó quieto bajo el amparo de su tío, quien le siguió narrando historias para explicarle lo que vería cuando saliera de la casa. Jota prefirió guardar la inocencia de un niño, camuflándole la tragedia de la guerra, en un cuento lleno de hadas y gigantes.

Los héroes a veces no están tan alejados de la realidad, a veces sencillamente están en medio de seis policías que sobrevivieron al ataque masivo de la guerrilla, o en un amigo que corre hasta la casa para avisar que todo se irá al carajo, pero, te dice que aún hay tiempo de refugiarse. O, en un vecino que da posada en medio de una lluvia de balas, o en una madre que despierta a sus hijos para que la guerrilla no se los lleve, o en un tío que en medio del miedo sacrifica su cordura para entregarle a su sobrino un cuento que lo calme y evitar que los maten.

Los guerrilleros se marcharon de la casa cerca de una hora y media después.

Eneida logró salir de la casa de don Pablo, donde pasó la noche, y llegó donde estaban sus familiares, de los cuales se había separado desde el inicio de la toma guerrillera. Le dijo a Flor que en una casa cercana estaban esperándolos para desayunar y poder pasar las horas, o días, que faltaran del conflicto. Flor le dijo que se adelantara, que se llevara a Juan mientras ella, Jota y Vicente iban a la casa a sacar algo de ropa y algunas pertenencias.

Cerca de las 9 de la mañana, Eneida salió de la casa con Juan tomado de su mano. Él se asombró al recorrer las calles del pueblo, viendo los escombros en el piso, pero no tenía miedo. Su tío ya le había explicado que un par de gigantes estaban peleando, y que en medio de su disputa habían pisado algunas casas y dañado el pueblo. Pero ya no había nada que temer, los gigantes ya no estaban. Sin embargo, Jota no preparó a Juan para lo que estaba por pasar.

A unas dos cuadras de llegar a la casa a donde se dirigían, el avión fantasma hizo su última aparición, pero esta vez estaba decidido a terminar todo de una buena vez, por lo que descargó sin piedad sus ametralladoras sobre el pueblo, sin darse cuenta de que afuera, en la calle, había un niño con su tía. Eneida tomó a Juan y se recostó en la pared de una casa cercana, que tenía una saliente de concreto que, como una mano enviada por Dios, los protegió a ambos de las balas del avión. Eneida comenzó a golpear fuertemente una puerta de metal mientras gritaba con todas sus fuerzas: “¡Abran, nos van a matar, por Dios, nos van a matar!” Y en un abrir y cerrar de ojos, una persona abrió la puerta de la casa, dejándolos refugiarse de las balas del justiciero alado de hierro.

La puerta dio paso a unas escaleras rojas, llenas de escalones, que llevaban a un segundo piso, donde había mucha gente tirada en el piso, boca abajo, acogidos bajo el amparo de mesas y sillas que les servían como escudo en caso de que una bala entrara. En un rincón, una familia rodeaba a una mujer de no más de unos 20 años, que tenía en su cien un impacto de bala del avión fantasma, del cual no dejaba de salir sangre. Su familia la limpiaba con un paño de agua que sacaban de una vasija oxidada que tenían al lado, y, frente a todo pronóstico, la joven seguía con vida. El enfrentamiento se reanudó, los guerrilleros desde sus trincheras en la montaña devolvieron el ataque al avión y a los policías que, en un arranque de venganza, tomaron sus armas para acabar con el conflicto que ya se había extendido por demasiado tiempo.

Las balas cesaron hacia las tres de la tarde. El ruido ensordecedor que había dominado el pueblo durante horas, ahora se había desvanecido en un silencio denso y pesado. Los policías, agotados y malheridos, fueron capturados y, tras un breve y sombrío intercambio de palabras, fueron expulsados del pueblo. Su salida fue tan rápida como su llegada había sido caótica, sin darles tiempo ni espacio para reaccionar. Dejaron atrás un pueblo que ya no reconocían, y una guerrilla que se había asegurado de que el control del territorio fuera suyo.

Por más de 15 años, Playa no volvió a ver ni a la policía ni al ejército. La guerrilla, en su nueva y temida autoridad, instauró su propio orden. Las reglas no venían de un gobierno lejano, ni de un sistema de justicia imparcial, sino de los guerrilleros que tomaron el poder, imponiendo sus propias normas para el día a día. Su forma de convivir, su administración y hasta sus leyes de justicia eran claras, pero crueles. Los castigos, que variaban desde el trabajo forzado hasta la ejecución sumaria, estaban generalmente contemplados en un tiro en la cabeza, ejecutado en las solitarias laderas del río Cucuana, donde los cuerpos caían y el agua del río, en su serena corriente, los arrastraba como si nunca hubieran existido.

El pueblo, marcado por la violencia y la ausencia de la ley, quedó atrapado en un ciclo de miedo y conformismo. La vida continuó, pero ya no de la misma manera. Las huellas de aquel día, de aquel conflicto, permanecieron en cada esquina, en cada mirada, en cada silencio que se formaba en las plazas del pueblo, mientras los habitantes se acostumbraban a vivir bajo un nuevo régimen, donde la supervivencia era la única ley.

Apartado 5

No te mueras abuelo. Hoy quiero compartir nuestra historia

Ibagué, 03 de octubre del 2019

¿Recuerdas cómo terminó la historia, abuelo? Ahora que hago un recuento de lo que vivimos aquella noche, puedo sentirme más seguro de lo que debo escribir. Sé que narré el cuento como si se tratase de otras personas, pero ambos sabemos que somos tú y yo. Hoy, abuelo, tú ya no eres el rector del colegio, eres un pensionado del magisterio que sobrevivió a la muerte. Recuerdo que, junto a mi abuela Flor, mi tío Jota y mi tía Eneida, nos fuimos de Playa dos días después de que terminó la toma guerrillera. El bus de Velotax pudo regresar al pueblo, y dejamos atrás todo lo que teníamos: el trabajo, la gente, la finca, nuestro hogar de madera en el segundo piso. Nos marchamos rumbo a una nueva vida en la capital tolimense. Mientras tanto, tú, abuelo, te quedaste en el pueblo dos años más, intentando educar a tus estudiantes, luchando por defender a tus profesores y evitando que el colegio en el que trabajaste por tantos años se derrumbara. También sé, abuelo, que una noche, mientras ibas en tu bicicleta, un guerrillero te tomó y te llevó a la orilla del río, donde te arrodillaron, te pusieron la boca del fusil en la cabeza, y uno de los líderes de las FARC te dio dos opciones: quedarte, para seguir luchando por tu colegio y morir defendiendo tu causa, o, tan pronto como saliera el sol, abandonar todo y no regresar jamás. Hoy me alegra que tomaras la segunda opción, porque, de lo contrario, yo habría crecido sin un padre, y no sé qué hubisese sido de mí, sin ti.

La vida ha cambiado mucho luego de casi dos décadas desde que cesó aquella horrible noche. Abuelo, hoy Jota es un gran odontólogo, Eneida tiene su familia en Bogotá, y tú, convives con mi abuela Flor y conmigo en Ibagué. No puedo decirte que el miedo se fue; aún despierto en la noche escuchando los aviones y las balas, aún me traslado entre sueños lúcidos a aquella noche en que perdí parte de la inocencia que un niño tiene a los 5 años. Me pregunto, abuelo, qué fue de Playa. Jamás regresamos. He leído que el pueblo dejó atrás su época de violencia cuando el ex presidente Juan Manuel Santos firmó el tratado de paz con las FARC. Dicen que ya no hay peligro en regresar. Pero abuelo, ambos sabemos que ya no pertenecemos a ese lugar, que las heridas que dejó el paso de la guerra en ti y en mí son profundas. No me siento listo para enfrentar el pasado cara a cara. Sin embargo, no me atrevo a decir que no hay perdón. Abuelo, tú me dijiste que odiar es algo sencillo, por eso la mayoría de los seres humanos lo hace, pero perdonar requiere más compromiso y mucha más devoción por la justicia. Hoy, al igual que tú, no tengo odio por aquellos que casi nos asesinan esa noche, ni tampoco me incomoda que hoy estén entre nosotros como reinsertados. Colombia ha sufrido por más de 50 años la violencia y el odio; nos hemos matado, asesinado, acribillado, incendiado, baleado, bombardeado... nos hemos dado plomo día y noche, y nunca, pero jamás, ha parecido que ese sea el principio del final de la guerra, mas bien parece que la aviva más.

Ahora solo nos queda, amarnos los unos a los otros... perdonarnos y trazar una paz por medio del diálogo, para que, quizá, de esa forma, nunca, nadie tenga que sufrir el paso del conflicto armado.

(CO) 313 381 6244

(CO) 311 228 8185

(CO) 313 829 8771