Historias

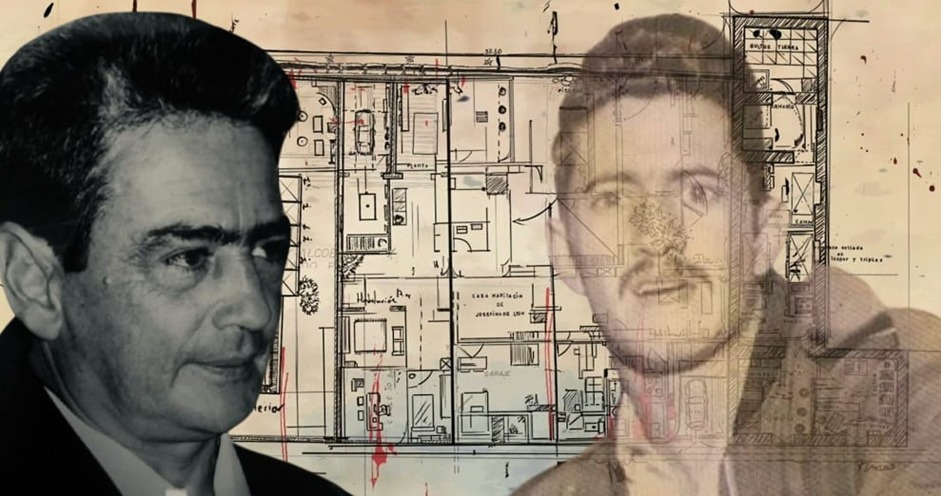

Orlando Sandoval: el hermano que me dejó la tragedia de Armero

Agosto de 2025.

Febrero de 1988.

Regresamos a clases con ese aire ansioso de los ciclos que se cierran. Los pasillos del Comfenalco eran los mismos, pero algo había cambiado. Éramos conscientes de que ese sería nuestro último año juntos. En medio de las presentaciones rutinarias apareció un adolescente alto, delgado, de mirada tímida y voz tranquila: Orlando Sandoval Vergara, Olinto.

No habló de hazañas deportivas ni de grandes talentos; apenas dijo, casi en susurro, que venía de Armero, el lugar donde había muerto su mamá, la rectora del Colegio Americano. Bastó ese dato para que todos guardáramos silencio.

Él venía cargando una historia que todavía dolía en la piel.

Desde la tragedia de 1985 había recorrido colegios con sus hermanos —John, Edith— y con su papá, don Yesid; cuatro sobrevivientes de cinco. La avalancha, esa noche triste del 13 de noviembre, alcanzó a arrastrarlos. Pero la mano de la madre, la de todos, se fue soltando. El lodo decidió por ellos lo que la vida no pudo evitar.

Nunca supe de qué material están hechos los Sandoval Vergara, pero es uno que no conozco: uno resistente a lo imposible. Cada vez que hablo con ellos —por una llamada, un encuentro casual— confirmo lo mismo: son seres capaces de levantar castillos sobre la ruina, capaces de convertir la memoria en combustible y el dolor en esperanza.

Las ayudas estatales fueron pocas, sirvieron, pero no fueron suficientes. La solidaridad, esa sí, llegó en abundancia. Parientes en Bogotá se cruzaron con su propia bondad; entre todos fueron tejiendo una nueva vida sobre terreno movedizo.

En mi casa, mi madre, Gloria Inés Pardo, hizo lo que ella hacía mejor: abrir los brazos. Un día, mientras ponía la mesa, soltó su sentencia amorosa:

—Dígale a Orlando que se venga a vivir aquí.

Y así fue.

Sin protocolos ni papeles, mi mamá lo adoptó en 1988 como un hijo más. Le dio techo, amor y trabajo en la Gloria y Feria del Mueble.

Orlando se volvió mi hermano, el de la rumba, el de las risas, el de los cuentos, el de los tropiezos y los triunfos compartidos.

Representamos juntos al colegio en torneos deportivos; luego vestimos la camiseta del Tolima en los Juegos Nacionales de Pereira. Eran tiempos de sueños grandes y piernas incansables y con Arturo Vina, mi hermano si que la pasamos bien.

Pero la vida, caprichosa, lo hizo perder el año.

Nos burlábamos con cariño:

—Al menos te salvaste del servicio militar.

La sorpresa nos llegó dos años después, cuando estaba en un batallón en Bogotá, haciendo servicio… y jugando baloncesto, como siempre. Allí encontró otra cancha, otro escenario para seguir siendo él.

Con Orlando siempre pasa algo, cae bien. Lo reciben, lo quieren. Es de esos seres que dejan huella sin proponérselo.

Trabajó en varias empresas de alimentos recorriendo más de un tercio de los municipios del país. Hasta que aterrizó en Bavaria, donde su don natural —el de conectar con la gente— se volvió oficio. Año tras año ha sido reconocido entre los mejores vendedores del país.

Su premio más sonado: viajar al Mundial de Brasil. Un gol del destino para un jugador de la vida. Aunque han sido muchos los reconocimientos.

Hoy, algunos en la empresa le dicen “el abuelo”.

De su grupo de ingreso, es el último que queda; los demás son jóvenes que lo miran con respeto. No es para menos: tiene ese encanto propio de los hijos de Armero, los del norte del Tolima, los que aprendieron a hacerse fuertes porque la vida se los exigió.

Se casó con Ivone, también deportista de la pelota naranja, selección Colombia. Tienen dos hijas hermosas, ambas voleibolistas con becas en universidades de Estados Unidos. La vida, que empezó quebrada, les devolvió caminos nuevos.

A Orlando la tragedia le arrancó a su madre, una mujer firme, amorosa, disciplinada. Sin embargo, su alma armerita sigue intacta.

Cada 13 de noviembre recordamos no solo los más de 25 mil tolimenses que se llevó la avalancha, sino también los abrazos que quedaron en el aire, las mesas vacías, los sueños sin concluir.

A 40 años, quiero honrar a mi amigo, mi hermano, el de las lágrimas compartidas, el de los bailes hasta la madrugada, el de las carcajadas que me devuelven el presente. De aquel hombre flaco que conocí solo queda lo alto y esa sonrisa permanente.

Gracias, Orlando, por enseñarme que las raíces no necesitan tierra para seguir creciendo; que la familia no siempre nace de la sangre; y que, incluso cuando la montaña se desploma, uno puede aprender a levantar el alma y seguir caminando.

(CO) 313 381 6244

(CO) 311 228 8185

(CO) 313 829 8771